Die Rolle des Rechenzentrums in Ihrem Netzwerk

- Cloud networking

- 18. Juli 2025

Von traditionell bis virtuell – wir beleuchten die verschiedenen Möglichkeiten, wie diese Einrichtung Ihr Unternehmensnetzwerk unterstützen kann.

Vor zehn Jahren war der Begriff „Rechenzentrum“ klarer definiert als heute.

Rechenzentren gelten längst nicht mehr nur als Ansammlung von Speicherracks. Sie beherbergen unsere kritischsten Ressourcen und bilden einen zentralen Knotenpunkt im Informationsfluss – der stetig wächst. Und von traditionell bis virtuell gibt es heute viele Arten von Rechenzentren.

Wenn Ihr letzter Check eine Weile zurückliegt, lohnt es sich zu prüfen, welche Rechenzentrumsarten Sie nutzen – um Kosten, Performance und die allgemeine Netzwerkeffizienz zu optimieren. Dieser Blog erklärt, welche Typen es gibt, wie sie funktionieren und wo sie in Ihre Netzwerkinfrastruktur passen.

Inhaltsübersicht

Arten von Rechenzentren

Im Gegensatz zu Serverfarmen, die meist eine einfachere Infrastruktur haben und für einen einzelnen Zweck eingesetzt werden (etwa Kryptowährungs-Mining), hosten Rechenzentren alles, was „geschäftskritische“ Software-as-a-Service (SaaS)-Produkte benötigen, darunter:

- Cloud-Storage-Anwendungen einschließlich Backup und Recovery

- E-Commerce-Anwendungen für Transaktionen mit hohem Volumen

- Website-Hosting

- E-Mail und andere Produktivitätsanwendungen

- Online-Gaming

- KI-, „Big-Data“- und Machine-Learning-Anwendungen.

Zu den Rechenzentrumstypen zählen:

- Unternehmenseigene Rechenzentren: Entweder vor Ort oder extern in gemeinsam genutzten Flächen.

- Telekom-Rechenzentren: Von Telekommunikationsanbietern betrieben; erfordern Hochgeschwindigkeitsverbindungen.

- Colocation-Rechenzentren: Das Rechenzentrum stellt die Infrastruktur, das Unternehmen besitzt die Hardware (Server, Storage, Firewalls). So zahlen Unternehmen nur, was sie benötigen, und sparen Strom-/Kühlkosten.

- Hyperscale-Rechenzentren: Riesige Anlagen mit außergewöhnlicher Rechenleistung; skalieren je nach Last und ermöglichen Edge Computing. Sie unterstützen robuste Anwendungen und beherbergen über 5.000 Server.

- Edge-Rechenzentrum: Kleiner als Standardzentren und möglichst nah am Endnutzer. Anstatt eines großen Zentrums setzt das Unternehmen mehrere kleine in der Nähe der Datenentstehung ein – für neue Anwendungen.

- Mikro-Rechenzentrum: Im Prinzip ein extrem nah ans Edge verlagertes Rechenzentrum; verarbeitet Daten in einer klar abgegrenzten Region.

Der Wandel zum Virtuellen

2019 prognostizierte Gartner: „Bis 2025 werden 80 % der Unternehmen ihre traditionellen Rechenzentren schließen.“ Seither hat sich vieles getan, was diese Entwicklung beschleunigt.

Die Pandemie trieb den Wechsel zu Cloud- und As-a-Service-Angeboten voran, die skalierbare, On-Demand-Anwendungen für verteilte, remote arbeitende Belegschaften liefern – mit höheren Geschwindigkeiten und besserer Performance denn je. Fast fünf Jahre später ist Cloud-Architektur fest in den Alltag der meisten Unternehmen eingebettet; das Rechenzentrum ist weit über die „Backstein-und-Mörtel“-Form hinaus virtualisiert.

Auch das Wachstum von KI hat zum automatisierten Transport und zur Speicherung großer Datenmengen geführt. Eine traditionelle Architektur ist selten der schnellste oder effizienteste Weg, diese Daten zu managen. Zusätzlich treiben steigende Nachhaltigkeitsanforderungen die Virtualisierung. Mit diesen starken Argumenten sind hybride Rechenzentrums-Infrastrukturen zum Standard geworden.

Traditionell vs. virtuell

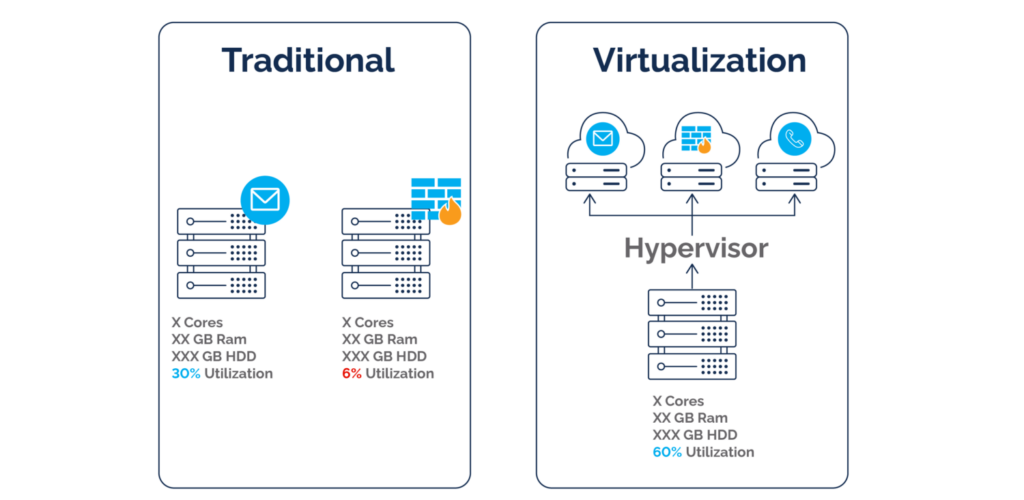

„Virtuelle“ oder Cloud-Rechenzentren sind genau genommen ein leichter Fehlbegriff. Die Cloud ist „kein physisches Objekt, sondern ein Verbund entfernter Server, die als Einheit für eine Aufgabe zusammenarbeiten.“ Mit anderen Worten: Auch virtuelle Rechenzentren basieren – wie traditionelle – auf physischer Hardware. Der Unterschied: In Cloud-Rechenzentren laufen auf einem physischen Server viele virtuelle Server, um die nutzbare Kapazität pro Gerät zu maximieren.

In jedem Rechenzentrum, ob traditionell oder virtuell, müssen die Komponenten nahtlos interagieren. Server verfügen über Firewalls und Mechanismen, damit Anwendungen dort und dann liefern, wo und wann sie gebraucht werden.

Gemeinsam sind ihnen:

- Storage-Infrastruktur für die sichere Speicherung von Softwaredateien und Anwendungen

- Netzwerkinfrastruktur, die physische oder virtuelle Server mit den Endnutzern verbindet

- Compute-Server, die Anwendungen ausführen, Datenverkehr bereitstellen, Firewall-Software betreiben und weitere Funktionen übernehmen.

Traditionelle Rechenzentren bieten den Vorteil interner Kontrolle – vom Bau bis zur Zugangskontrolle. Wenn Ihr Unternehmen keine komplexen oder stark wechselnden Datenanforderungen hat, kann die Nähe zu Nutzergeräten auch geringere Latenz bedeuten. In regulierten Branchen kann der Inhouse-Betrieb zudem die Compliance erleichtern.

Im Vergleich zu virtuellen Gegenstücken haben traditionelle Zentren jedoch Nachteile:

- Höhere Bau- und Infrastrukturkosten

- Geringere Energieeffizienz, was zu höheren Kühlkosten führt (Tipps für ein grüneres Netzwerk teilen wir hier)

- Bedarf an statischen IP-Adressen, die leichter angreifbar sind als dynamische

- Risiko eines Hardware-Vendor-Lock-ins, der Agilität bei sich ändernden Anforderungen einschränkt

- Höheres Ausfallrisiko (gegenüber der integrierten Redundanz von Cloud-Speicher), was Produktivität und Kundenzufriedenheit beeinträchtigen kann.

Virtuelle Server ermöglichen dagegen Infrastructure as a Service (IaaS), ein Cloud-Computing-Paket, das Netzwerke, Server, Virtualisierung und Speicher bündelt. Dank Skalierbarkeit und Anpassbarkeit wählen Kunden Storage-, Bandbreiten-, Sicherheits- und Anwendungspakete passend zu Größe, Budget und Branche.

Je nach Rechenbedarf kann ein traditionelles oder virtuelles Design sinnvoller sein. Häufig sind hybride Setups die beste Wahl – gut entworfen vereinen sie beide Welten.

Quelle: Park Place Technologies

Rechenzentrums-Sicherheit

Rechenzentren müssen physisch sicher sein: sicherer Standort, wenige Zugangspunkte, unauffällige Gebäude. Verantwortliche sollten klare Zutrittsprotokolle definieren und eine permanente Überwachung gewährleisten.

Ob traditionell oder virtuell – Einrichtungen sollten in Zero-Trust-Softwaresysteme investieren, um Angriffsflächen an den schwächsten Punkten zu minimieren. Dazu zählen Firewalls, Verschlüsselung, und weitere Methoden.

Sollten Sie eine Zero-Trust-Netzwerkarchitektur einführen? Mehr dazu hier.

Wo das virtuelle Rechenzentrum in Ihrer Unternehmensarchitektur sitzt

Bei der Auswahl eines Rechenzentrums sollten Sie Folgendes beachten:

- Pflegen und managen die Dienstanbieter die Cloud? Fallen dafür verzögerte Kosten an?

- Wird Datensicherheit in die Cloud ausgelagert – mit möglicher interner Nachlässigkeit?

- Ist die Cloud-Speicherlösung skalierbar? Gibt es Prozesse, die interne Kontrolllücken und unkontrolliertes Kostenwachstum verhindern?

- Ist das Cloud-Onboarding schnell und einfach?

- Bietet der Anbieter Pay-as-you-go und Autoscaling – oft günstiger als traditioneller Speicher?

- Gibt es Multi-Device-Zugriff auf Anwendungen und andere Cloud-Dienste – ideal für Remote-Mitarbeitende?

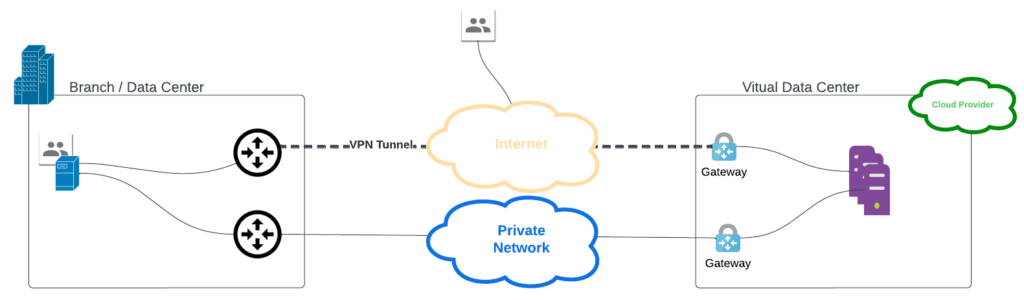

Für die Anbindung an ein virtuelles Rechenzentrum sollten Unternehmen Kosten gegen Bandbreitenbedarf und weitere Faktoren abwägen – typischerweise zwischen:

- Site-to-Site-VPN-IPSEC-Verbindung: Internetbasiert; VPN-Verschlüsselung sorgt für Sicherheit. Oft die günstigste Methode.

- Remote-VPN-SSL-Verbindung: Ermöglicht Remote-Mitarbeitenden den sicheren Zugriff aufs Rechenzentrum.

- Private Verbindung: Umgeht das öffentliche Internet samt Bandbreiten-/Latenzproblemen.

Ihre Rechenzentren untereinander verbinden

Mit heutigen Cloud-Fortschritten und dem Fokus auf grüne Netzwerke können Unternehmen Lösungen mischen und anpassen, wenn sich Storage- und Compute-Bedarfe ändern.

Das Interconnecten Ihres Netzwerks bringt zahlreiche Vorteile – auch für Rechenzentren. Am zuverlässigsten verbinden Sie diese über einen Network-as-a-Service-(NaaS)-Anbieter mit eigenen Interconnection-Lösungen; so erhalten Sie ein flexibles Underlay, um Verbindungen im großen Maßstab zu steuern.

Megaport Data Center Interconnect

Mit Megaport Data Center Interconnect integrieren Sie Hunderte Endpunkte einfach – mit schnellen, direkten Campus-Verbindungen zwischen Ihren wichtigsten Metro-Standorten.

- Rapid: Dedizierte, private, zuverlässige Verbindungen zwischen Hunderten Megaport-fähigen Rechenzentren innerhalb von Metropolregionen, national oder international bereitstellen.

- Scalable: Netzwerkkosten via Pay-as-you-go steuern und Verbindungen auf unserem skalierbaren (>100 G) Backbone flexibel hoch-/runterfahren.

- Resilient: Über eine vollständig redundante Architektur für Disaster Recovery, bessere Latenz und weniger Ausfälle verbinden.

- Global: Sofortiger Zugang zu über 850 angebundenen Rechenzentren und über 100 verschiedenen Betreibern weltweit.

- Engineered for security: Mit privater Megaport-Konnektivität das öffentliche Internet umgehen und konsistente Sicherheitsmaßnahmen auf den gesamten Datenstrom anwenden.

- Megaport Cloud Router: Verwaltete Layer-3-Routing-Plattform für einfache öffentliche oder private Konnektivität – ohne Hardware.

- Virtual Cross Connect (VXC): Private Layer-2-Ethernet-Strecken zu jedem Anbieter im Megaport-Ökosystem bereitstellen.

Loslegen

Rechenzentrums-Designs werden oft übersehen – dabei sind sie ein starker Hebel zur Optimierung Ihres Gesamtnetzes. Um sich nicht auf rein traditionelle oder rein virtuelle Umgebungen festzulegen, nutzen Sie eine NaaS-Interconnection-Lösung und kombinieren Sie Ihre Rechenzentrums-Infrastruktur über Regionen und Funktionen hinweg. So erzielen Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Performance, Effizienz und Management-Aufwand.